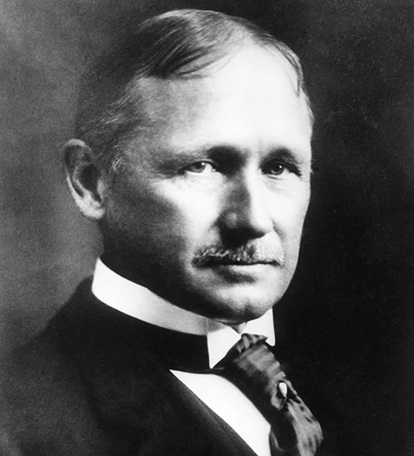

Au tournant du XXe siècle, un homme allait transformer à jamais la manière dont les entreprises organisent le travail : Frédérick Winslow Taylor. Ingénieur de formation, Taylor n’est pas seulement connu comme le père du taylorisme, mais aussi comme le tout premier consultant en organisation, bien avant que le conseil en management ne devienne une industrie mondiale.

Son approche, appelée organisation scientifique du travail (OST), a posé les bases de méthodes encore utilisées aujourd’hui, que ce soit dans la gestion de la productivité, l’analyse des processus ou même l’optimisation algorithmique.

Mais qui était vraiment Taylor ? Pourquoi ses idées sont-elles encore débattues dans les entreprises modernes ? Et en quoi peut-on dire qu’il a inventé le métier de consultant en performance organisationnelle ? Cet article propose une analyse complète et documentée du rôle central qu’a joué Taylor dans l’émergence du management scientifique.

Qui était Frédérick Taylor ?

Avant d’être une figure controversée du monde industriel, Frédérick Taylor était un ingénieur méthodique, obsédé par la précision, l’efficacité et le temps. Il a forgé ses idées à une époque où l’industrie américaine était en pleine expansion, mais encore marquée par une organisation artisanale du travail.

Son parcours et ses origines

Né en 1856 à Germantown, en Pennsylvanie, Taylor vient d’un milieu aisé. Brillant élève, il commence par étudier le droit, mais se tourne rapidement vers l’ingénierie mécanique. Il intègre la Midvale Steel Company comme simple ouvrier, ce qui lui permet de connaître le travail à la chaîne de l’intérieur. Très vite, il gravit les échelons pour devenir ingénieur en chef.

C’est à cette époque qu’il commence à observer les méthodes de travail, à chronométrer les gestes et à formuler ses premières hypothèses sur la rationalisation des tâches.

Le contexte industriel de la fin du XIXe siècle

L’Amérique industrielle de cette époque est marquée par une forte croissance, mais aussi une inefficacité généralisée. Les ouvriers sont peu formés, les outils archaïques, et les méthodes de production empiriques. Taylor voit là un gisement d’optimisation immense.

Dans ce contexte, ses propositions apparaissent comme révolutionnaires. Il ne s’agit plus de travailler plus, mais de travailler mieux, selon une méthode scientifique, afin d’atteindre une productivité maximale.

Qu’est-ce que l’organisation scientifique du travail (OST) ?

La contribution majeure de Taylor à l’histoire du travail est sans conteste la formulation de l’OST, une méthode visant à rationaliser l’activité humaine dans les usines, en s’appuyant sur des principes mesurables, répétables et optimisables.

Les principes de la méthode taylorienne

L’OST repose sur quatre grands principes fondamentaux :

- L’étude scientifique des tâches : chaque geste, chaque opération est analysé pour déterminer la meilleure façon de le réaliser.

- La sélection scientifique des travailleurs : il s’agit de choisir les ouvriers les plus aptes à une tâche donnée.

- La formation systématique : les ouvriers doivent être formés à suivre rigoureusement la méthode définie.

- La séparation des tâches de conception et d’exécution : les managers conçoivent les procédures, les ouvriers les appliquent.

Ces principes visent à éliminer le temps perdu, les gestes inutiles, les improvisations, et à maximiser la productivité dans un cadre standardisé.

Le chronométrage et la division des tâches

Taylor a également introduit le chronométrage des tâches, en décomposant chaque activité en gestes élémentaires. Cela a permis de créer des « gestes optimaux », devenus la norme dans les chaînes de production. Il est également à l’origine de la division stricte du travail, chaque ouvrier n’exécutant qu’une tâche précise, parfaitement définie.

Cette approche a inspiré Henry Ford dans la mise en place du travail à la chaîne, contribuant ainsi à la montée en puissance de l’industrie de masse au XXe siècle.

Pourquoi considère-t-on Taylor comme le premier consultant ?

Si Taylor est d’abord un ingénieur, il devient rapidement un expert indépendant sollicité par les entreprises pour optimiser leur organisation. C’est en cela qu’il peut être vu comme le pionnier du conseil en entreprise.

Ses interventions en entreprise comme expert extérieur

Dès les années 1890, Taylor est sollicité par plusieurs grandes firmes industrielles pour appliquer ses méthodes. Il n’est plus salarié, mais intervenant externe, rémunéré pour son expertise méthodologique. Il analyse les pratiques, rédige des rapports, recommande des changements — exactement ce que fait un consultant moderne.

L’un de ses cas les plus célèbres est celui de la Bethlehem Steel Company, où il applique ses méthodes à la manutention de fonte, réduisant de façon spectaculaire le coût de transport des charges.

Les prémices du management scientifique

En formalisant ses méthodes dans son ouvrage phare The Principles of Scientific Management (1911), Taylor pose les bases d’un corpus méthodologique, qui deviendra la fondation du management scientifique.

Il ne se contente pas d’optimiser, il théorise une approche universelle de l’organisation du travail. Il propose une grille d’analyse, des outils, une logique, et un objectif clair : l’efficacité maximale.

Quel héritage le taylorisme a-t-il laissé dans le management ?

Un siècle plus tard, les méthodes de Taylor continuent d’influencer l’organisation du travail, bien que souvent critiquées et adaptées. Son héritage est à la fois technique, culturel et organisationnel.

Les applications actuelles du taylorisme

De nombreuses pratiques modernes trouvent leur origine dans l’OST :

- Lean management, Six Sigma, méthodes agiles : toutes s’inspirent, d’une façon ou d’une autre, de la quête d’optimisation chère à Taylor.

- Les logiciels de gestion de la performance, les ERP, les CRM utilisent aussi une logique de standardisation et de rationalisation des processus.

- Dans les entrepôts Amazon, les déplacements des préparateurs sont encore optimisés selon des logiques très proches du taylorisme.

Même le domaine du service (centres d’appel, livraison à la demande) est désormais organisé selon des principes de gestion du temps et des flux hérités de cette vision scientifique du travail.

Les critiques et limites du modèle

Cependant, le taylorisme a aussi ses détracteurs. Il est souvent accusé d’avoir :

- Déshumanisé le travail en réduisant l’ouvrier à un simple exécutant.

- Créé de la souffrance au travail, en imposant des cadences rigides.

- Inhibé l’autonomie et la créativité des employés.

Ces critiques ont conduit à l’émergence de modèles alternatifs (management participatif, entreprises libérées, etc.) visant à remettre l’humain au centre de l’organisation.

Frédérick Taylor à l’ère numérique : toujours d’actualité ?

Avec la transformation numérique, les logiques d’optimisation, de mesure et de performance prennent une ampleur nouvelle. De nombreuses entreprises appliquent, souvent sans le savoir, des principes tayloristes numérisés.

Taylorisme et automatisation : parallèle avec les algorithmes

Les algorithmes d’aujourd’hui analysent les comportements, mesurent la performance, recommandent des actions… exactement comme le faisaient les chronométreurs de Taylor. Dans un entrepôt, un logiciel de picking dicte le chemin optimal ; dans un call center, un algorithme évalue les performances en temps réel.

Le Taylorisme 2.0 existe bel et bien : il est automatisé, invisible, et souvent perçu comme neutre, alors qu’il repose sur les mêmes objectifs d’efficacité absolue.

Les leçons de Taylor pour les consultants d’aujourd’hui

Pour les consultants en organisation actuels, Taylor reste une référence incontournable. Non pas comme modèle à suivre aveuglément, mais comme point de départ d’une réflexion critique sur l’efficacité, la mesure et la place de l’humain dans l’entreprise.

Ses méthodes posent des questions toujours actuelles :

- Comment améliorer la performance sans dégrader les conditions de travail ?

- Quelle part de liberté accorder aux salariés dans un monde hyper-standardisé ?

- Comment concilier optimisation, innovation et bien-être ?

Taylor ne fournit pas toutes les réponses, mais il a formulé les bonnes questions. Et c’est pourquoi il demeure, encore aujourd’hui, le premier des consultants.